Le Colloque virtuel « Repenser nos espaces publics » organisé par le Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec s’est tenu les 17 et 18 novembre 2020. A cette occasion, Cédric Nicard, Directeur de Cap Terre, est intervenu et a partagé son retour d’expérience : l’urbanisme transitoire : levier de sortie de crise(s) ?

« L’urbanisme transitoire est né d’un premier héritage de la désindustrialisation des années 50. Les friches industrielles, largement polluées et aux bâtiments obsolètes, ont commencé à se multiplier à mesure que les manufactures migraient vers l’Est. Les dernières décennies n’ont pas arrangé la situation. L’étalement urbain est parti au grand galop porté par des locomotives commerciales péri-urbaines suivies de près par de vastes zones pavillonnaires. En parallèle, par itérations successives, les cycles immobiliers ont créé des bulles de survalorisation et des effets de modes qui ont développé puis vidé successivement certaines villes et quartiers.

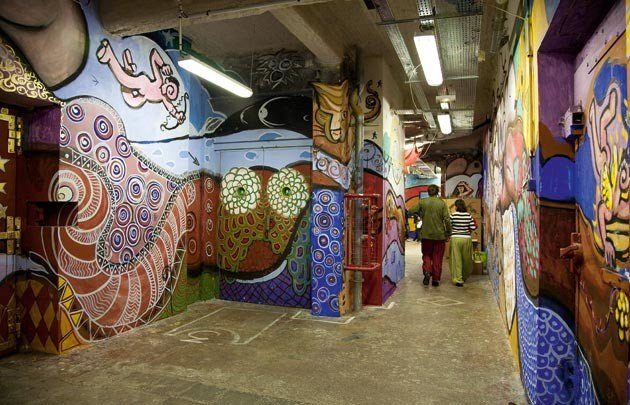

C’est sur ce terreau que l’urbanisme transitoire s’est développé. Préfiguré par divers mouvements de squats artistiques, tels qu’aux Frigos dans le 13ème arrondissement parisien, il est peu à peu sorti de l’illégalité pour être aujourd’hui non seulement autorisé mais également encouragé et utilisé comme outil de transformation des villes.

Nous ne comptons désormais plus les appels à projets publics et privés mettant en jeu des friches urbaines pour attirer promoteurs et aménageurs de renom et espérer ainsi faire renaître ces espaces. C’est notamment ainsi que l’incubateur multi-artistique des Frigos est aujourd’hui un des phares du projet de réaménagement de son quartier.

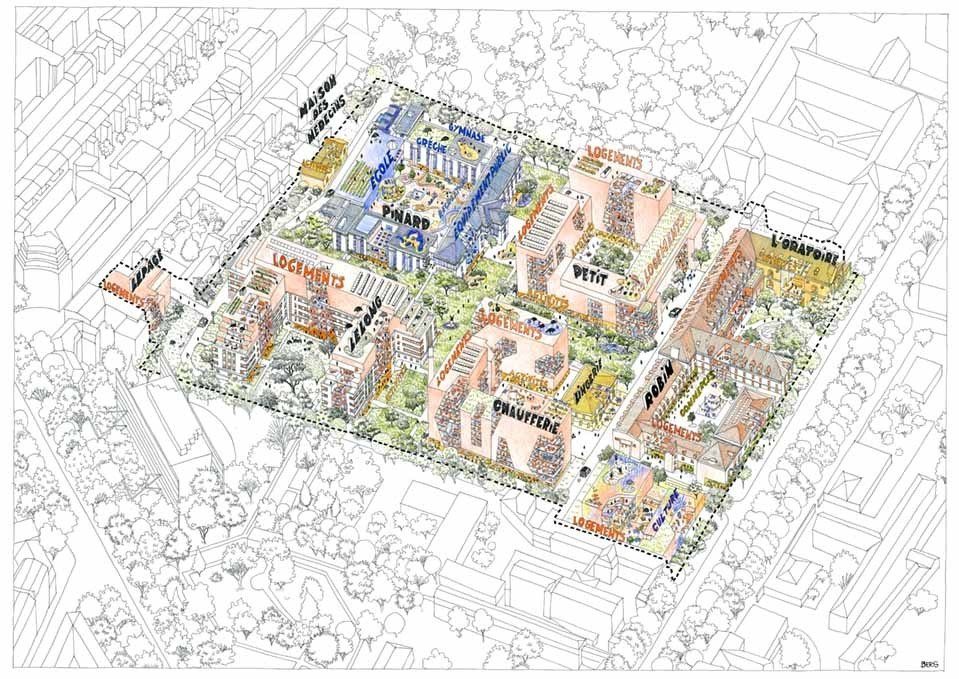

Là où l’urbanisme temporaire se contente d’occuper l’espace et le temps, l’urbanisme transitoire constitue le laboratoire d’expérimentation de futurs usages. Un des exemples les plus emblématiques est celui des Grands Voisins : sur les plus de 3ha de l’ancien hôpital Saint Vincent de Paul, entre 2010 et 2020, ce sont plus de 5 000 bénévoles qui se sont succédés pour développer de l’hébergement d’urgence, des ateliers artistiques et culturels, des espaces tertiaires mis en location à des tarifs privilégiés, etc.

Mais, pour atteindre ce but, les contraintes entre lesquelles naviguer sont nombreuses :

En premier lieu les caractéristiques intrinsèques de ces friches. Bâtis et sols pollués, classements architecturaux et complexités technico-structurelles renchérissent à la foi les aléas, les coûts et les délais d’exécution.

L’inertie des démarches administratives se voit ainsi également accrue et ce, sans compter le risque des arbitrages politiques liés aux projets. Enfin, les tensions sur les prix des fonciers rendent les équilibres économiques des opérations plus que difficiles.

Nonobstant ces obstacles, les initiatives se multiplient. Les business-model s’affinent, trouvant dans le financement participatif local un relai de croissance majeur ; les investisseurs particuliers trouvant dans ces projets un sens, une matérialité concrète portée par la pierre mais également une rentabilité au moins équivalente aux placements proposés par leurs établissements bancaires. Les opérateurs immobiliers peuvent ainsi espérer sortir du recours aux subventions qui jusqu’ici faisaient tenir les bas de bilans des projets.

La chaîne de production de la ville a gagné en maturité et ses maillons réalisent aujourd’hui qu’ils ont tous à y gagner. Les propriétaires trouvent leurs bâtiments sécurisés pendant la phase d’occupation transitoire, le poids mort financier s’allège, leur image se renforce et, en sortie, redonnent de la valeur à leurs biens. Les collectivités locales ne sont pas en reste et voient dans ces espaces des outils de concertation et d’animation des territoires, des incubateurs de leur ville de demain, plus participative, plus solidaire, plus résiliente, construite par et pour les usages…

Demeurent quelques questions en suspens : la massification est-elle envisageable ? Et à quelle échelle de projet ? Ses tout jeunes business models tiendront-ils la distance ? Et pour quel impact social et environnemental ? »